SchweineWohl im Fokus - Durch die richtige Buchtenstrukturierung in der Ferkelaufzucht und Mast Konflikte vermeiden

Stand: Dezember 2023

- Christoph Becker, Landwirt (Impulsbetrieb Tierwohl)

- Dr. Veronika Drexl, SchweineSpezialBeratung Schleswig-Holstein e.V.

- Carmen Fögeling, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

- Svenja Opderbeck, Universität Hohenheim

- Wilhelm Schulte-Remmert, Landwirt (Impulsbetrieb Tierwohl)

- Christoph Selhorst, Landwirt

- Dr. Manfred Weber, Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt

- Rudolf Wiedmann, freier Berater

- Dr. Sabine Schütze, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

- Laura Schönberg, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

- Sandra Terletzki, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

Förderhinweis

Dieses Dokument wurde im Ramen des Verbundprojektes Netzwerk Fokus Tierwohl, Förderkennzeichen 28N-4-013-01 bis 28N-4-013-17, durch die Arbeitsgruppe „Buchtenstruktur" des Tierwohl-Kompetenzzentrums Schwein erarbeitet und durch DLG e.V und FiBL Deutschland e.V. methodisch-didaktisch aufbereitet.

Das Verbundprojekt der Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Einrichtungen aller Bundesländer hat das Ziel, den Wissenstransfer in die Praxis zu verbessern, um rinder-, schweine- und geflügelhaltende Betriebe hinsichtlich einer tierwohlgerechten, umweltschonenden und nachhaltigen Nutztierhaltung zukunftsfähig zu machen.

Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund eines Beschlusses de Deutschen Bundestages.

Alle Informationen und Hinweise ohne jede Gewähr und Haftung.

Herausgeber

DLG e.V.

Fachzentrum Landwirtschaft

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt am Main

FiBL Deutschland e.V.

Bereich Tierwohl

Kasseler Straße 1a

60486 Frankfurt am Main

Stand: 01/2023

© 2023

Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte, Zeichnungen oder Bilder (auch für den Zweck der Unterrichtsgestaltung) sowie Bereitstellung des Merkblattes im Ganzen oder in Teilen zur Ansicht oder zum Download durch Dritte nur nach vorheriger Genehmigung durch die fachlich zuständige Geschäftsstelle des Tierwohl-Kompetenzzentrums und DLG e.V., Servicebereich Marketing, Tel. +49 69 24788-209, [email protected]

Einleitung

Schweine sind sehr soziale Tiere, deren Zusammenleben in der Gruppe durch die Ausbildung einer festen Rangordnung geregelt wird. Sie wird kämpferisch in den ersten Tagen nach einer Gruppenzusammenstellung ermittelt, wodurch weitere Auseinandersetzungen in der Regel auf ein Minimum reduziert werden.1 Auch wenn Schweine normalerweise freundlich miteinander umgehen, lassen sich Konflikte, insbesondere um Futter, nicht ganz vermeiden, wobei rangniedere Tiere den ranghöheren ausweichen möchten.

Damit auch rangniedere Tiere ihre Bedürfnisse befriedigen und alle Verhaltensweisen möglichst ungestört ausüben können, werden Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten benötigt.1 Werden Verhaltensweisen der Schweine haltungsbedingt eingeschränkt, bedeutet dies Stress und Unwohlsein für die Tiere, was zu Fehlverhalten wie z. B. Schwanzbeißen führen kann.

Mithilfe einer guten Buchtenstruktur lassen sich Funktionsbereiche trennen und das Verhalten der Schweine lässt sich steuern. Voraussetzung dafür ist, dass die Bedürfnisse und das natürliche Verhalten der Tiere im Mittelpunkt stehen und für jeden Funktionskreis des Verhaltens – also für Ruhe-, Komfort-, Erkundungs-, Ausscheidungs- sowie Fress- und Trinkverhalten – ausreichend Platz in der Bucht zur Verfügung steht. Als wesentlichen Punkt gilt es zu beachten, dass Schweine als Gruppe agieren und stets gemeinsam liegen oder sich beschäftigen möchten. Um die Bedürfnisse aller Schweine in einer Bucht zu befriedigen, sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- ein ausreichend großer Liege- und Ruhebereich mit geeignetem Untergrund und ohne Durchgangsverkehr

- für jedes Schwein möglichst ein Fressplatz mit Futtermengen, die ad libitum zur Verfügung stehen

- offene Tränken, um Wasser mit gesenktem Kopf saugend und schlürfend aufnehmen zu können

- ein Aktivitätsbereich mit Zugang zu Beschäftigungsmaterial

- ein Kotbereich mit trittsicherer Oberfläche abseits des Aktivitätsbereichs und möglichst weit entfernt vom Liegebereich

- unterschiedliche Klimazonen im Liege-, Aktivitäts- und/oder Kotbereich sowie Möglichkeiten zur Thermoregulation, um das individuelle Bedürfnis nach Wärme oder Abkühlung befriedigen zu können

Ob die Buchtenstruktur für die Tiere funktioniert, lässt sich am besten an den Tieren selbst ablesen: Sind sie stark verschmutzt? Wo und wie liegen sie in der Bucht? Eine kontinuierliche Tierbeobachtung und eine umsichtige, schrittweise Reaktion auf das Tierverhalten sind wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Buchtenstrukturierung.

Die AG „Buchtenstruktur“ gibt Tipps zu Neu- und Umbauten.

Empfehlungen für Neubauten

Gruppengröße

Bezüglich der Gruppengröße gibt es bei Schweinen je nach Tierzahl, Betriebsstruktur sowie Präferenz der Landwirt:innen verschiedene Möglichkeiten zur Strukturierung. Gruppen von bis zu 30 Tieren sind übersichtlicher als größere Gruppen. Eine klare Buchtenstruktur ist bei kleineren Gruppen jedoch schwieriger möglich, da insgesamt weniger Platz zur Verfügung steht als bei großen Gruppen. Bei mehr als 30 Tieren kann eine klare Buchtenstrukturierung mit Ausweichmöglichkeiten vor anderen Tieren aufgrund des gesamten Platzangebotes besser umgesetzt werden. Weitere Vor- und Nachteile sind Tabelle 1 zu entnehmen.2

Größere Gruppen ab einer Tierzahl von ca. 80 Schweinen erreichen langsam den „Großstadteffekt“. Die Tiere kennen sich untereinander nicht mehr so gut und die Gruppen sind anonymer. Durch den Großstadteffekt kommen Auseinandersetzungen seltener vor, da der Gruppenverband lockerer ist.3

| Vorteile | Nachteile | |

| Gruppen bis 30 Tiere | gute Übersicht | klare Buchtenstrukturierung schwierig |

| geringere Ausweichmöglichkeiten | ||

| Gruppen ab 30 Tiere | klare Buchtenstrukturierung | anspruchsvollere Übersicht |

| Ausweichmöglichkeiten | Auseinanderwachsen der Tiergruppe | |

| gleiche Funktionsbereiche mehrfach verteilt möglich | ||

| kurzfristige Funktionsausfälle können besser abgepuffert werden |

Die AG empfiehlt mindestens 30 Tiere in der Gruppe, damit sich bei ausreichender Buchtengröße eine gute Buchtenstrukturierung ergibt. Bei über 80 Tieren tritt der „Großstadteffekt“ ein: der Gruppenverband wird lockerer und Rangordnungen treten vermindert auf.

Platzangebot je Tier

Ferkelaufzucht

Empfohlen werden von der AG „Buchtenstruktur“ 0,35 m² pro Tier bis 20 kg Körpergewicht und 0,5 m² pro Tier für Tiere mit über 20 kg Körpergewicht. Dies sind 40 % mehr als in der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchNutztV) gefordert sind.

Mast

Es gibt verschiedene Vorgaben für das Platzangebot von Mastschweinen. Ohne Auslauf sind nach der TierSchNutztV mindestens 0,75 m² für Tiere von 50 – 110 kg Lebendgewicht sowie 1,0 m² Fläche für Tiere mit mehr als 110 kg Lebendgewicht vorgeschrieben.

Weiterhin gibt es die verschiedenen Haltungsformen, die derzeit auf verschiedenen tierischen Produkten im Lebensmitteleinzelhandel vorzufinden sind. Diese schreiben, je nach Haltungsform, unter anderem ein vergrößertes Platzangebot für die Tiere vor.4 Ein Entwurf für die verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung, der derzeit noch keine Gültigkeit besitzt, weicht von den derzeit bestehenden vier Haltungsformen im Lebensmitteleinzelhandel ab.5 Es sollen fünf verschiedene Haltungsformen gekennzeichnet werden. Details können Tabelle 2 entnommen werden.

| Gesetzlicher Standard nach TierSchNutztV | Aktuelle Haltungsformen4 | Entwurf der staatlich verpflichtenden Tierhaltungskennzeichnung5 | ||

| 0,75 m² | 1 | 0,75 m² | Stall | 0,75 m² |

| 2 | 0,85 m² (+ 10 %) | Stall + Platz | 0,9 m² (+ 20 %) | |

| 3 | 1,05 m² (+ 40 %) | Frischluftstall | 1,095 m² (+ 46 %) | |

| 4 | 1,50 m² (+ 100 %) | Auslauf/Freiland | 1,40 m² (+ 86 %) | |

| Bio | 2,3 m² | |||

Vor allem in der Ferkelaufzucht, aber grundsätzlich auch in der Mast kann das über den gesetzlichen Standard hinausgehende Platzangebot baulich durch erhöhte Ebenen geschaffen werden.6 Eine zweite Ebene bietet oben einen erweiterten Aktivitätsbereich, unten dagegen einen geschützten Rückzugsbereich, der dunkler ist und dadurch gerne als Liegebereich genutzt wird. Im Gegensatz zur Mast, bei der zur Konfliktvermeidung zwei Rampen für den Auf- und Abstieg der erhöhten Ebene benötigt werden, ist in der Ferkelaufzucht eine Rampe ausreichend. Auf einen dem Alter und Gewicht der Tiere angepassten Aufstiegswinkel im jeweiligen Haltungsabschnitt sollte dabei geachtet werden.7 Zentrale Elemente wie Futter und Wasser dürfen den Tieren nicht ausschließlich auf den Ebenen angeboten werden, da nicht alle Tiere die zweite Ebene nutzen. Nachteilig ist bei den erhöhten Ebenen, dass zusätzlicher Reinigungsaufwand anfällt. Die Böden der Ebenen sollten nicht perforiert sein, da ansonsten darunter stehende Tiere verschmutzt werden.

Ob die erhöhte Ebene bei Neubauten integriert werden oder lieber in Bestandsbauten ergänzt werden sollte, um die vorhandenen Stallungen besser nutzen zu können, muss von Betrieb zu Betrieb individuell abgewogen werden. Die erhöhten Ebenen werden nicht als zusätzliche Stallgrundfläche anerkannt.

Die AG empfiehlt, Mastschweinen ohne Auslauf mindestens 1,1 m² und mit Auslauf 1,5 m² zur Verfügung zu stellen. Dies sind Untergrenzen der Haltungsform 3.

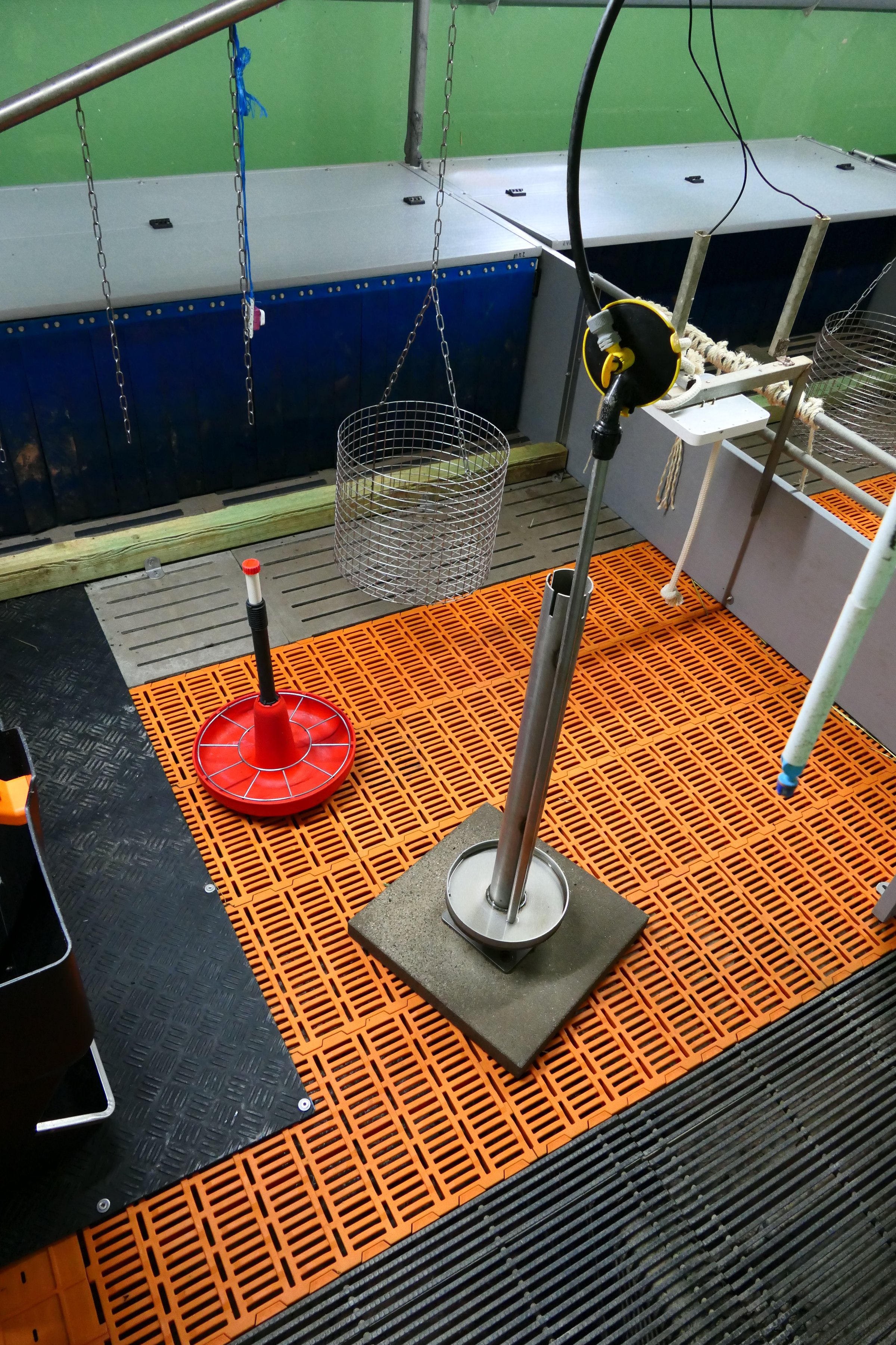

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Bütfering, LWK NRW)

Bodengestaltung

Ferkelaufzucht

Im Ferkelaufzuchtstall sollte die Liegefläche planbefestigt, beheizbar und mit einem Gefälle von 3 – 4 % zum Kotbereich versehen sein. Eine leichte Einstreu der Liegefläche erhöht den Komfort und kommt dem Wärmebedürfnis und dem Erkundungsdrang junger Tiere entgegen.3 In der zweiten Hälfte der Ferkelaufzucht bevorzugen die Tiere durch das Wachstum und die Futteraufnahme bereits kühlere Liegeflächen wie Betonboden, den sie dem Kunststoffboden vorziehen. Daher sollte die Wärmezufuhr zu Beginn über eine Abdeckung oder Kiste im Liegebereich erfolgen, um den Tieren bei Bedarf im Nachhinein auch kühlere Liegemöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können. Durch die Abdeckungen oder Kisten kann zusätzlich Energie gespart werden, da die Wärme gezielt gespeichert und die Raumtemperatur abgesenkt werden kann.

Der Kotbereich ist mit Spaltenboden ausgestattet, dessen Schlitzweite gemäß der TierSchNutztV höchstens 14 mm betragen darf, da sonst eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht. Es empfiehlt sich, im Kotbereich Böden mit einem hohen Perforationsanteil zu verwenden. Es eignen sich beispielsweise Dreikantstahlroste oder Gussroste, die einen guten Kotdurchlass gewährleisten.7 Bei den Gussrosten und Betonspalten ist je nach Herstellungsverfahren darauf zu achten, dass sie entgratet sind.

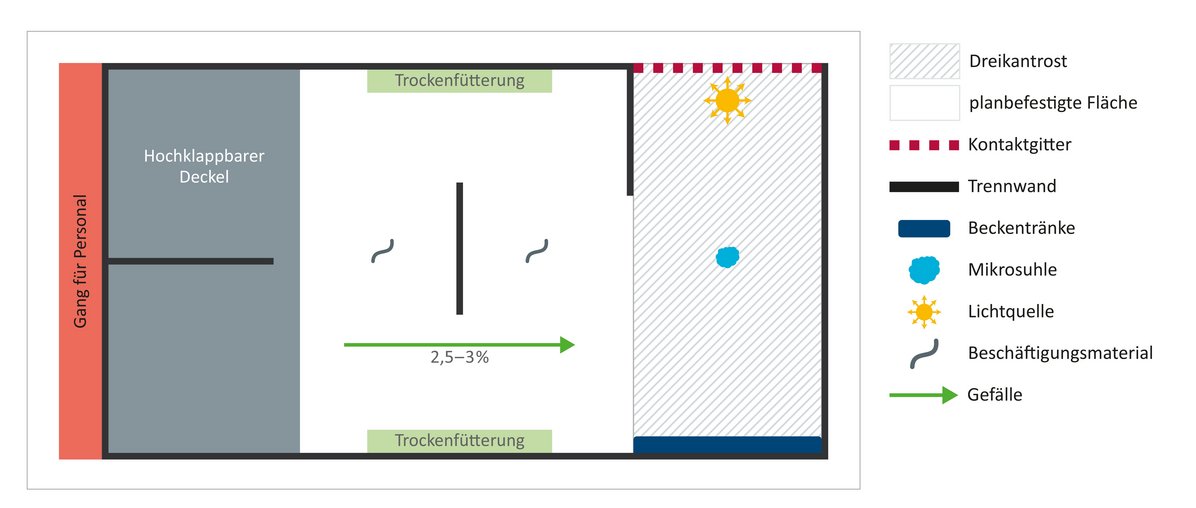

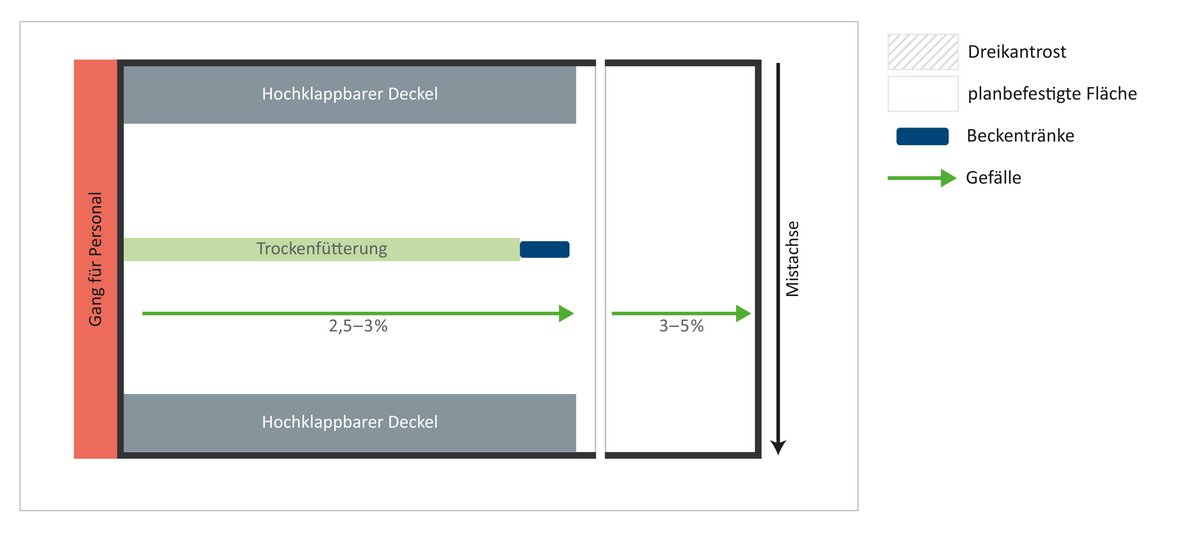

Mast

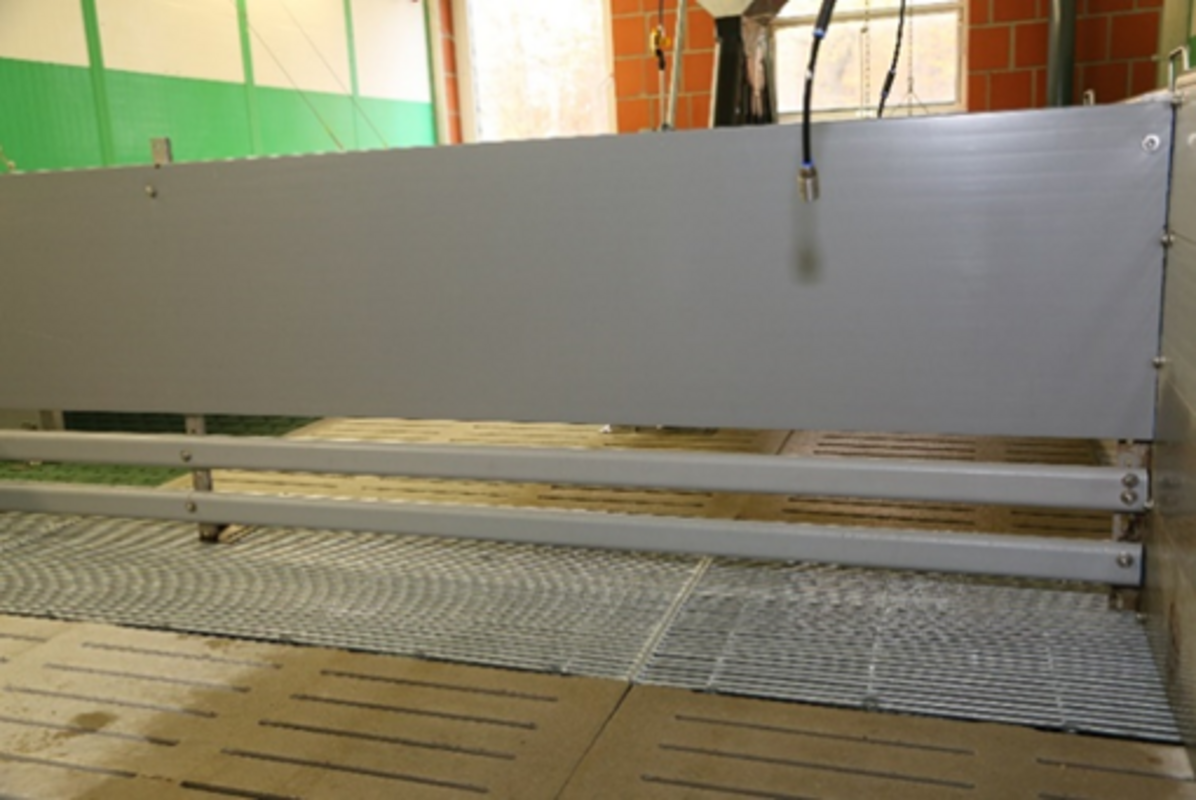

In der Mastbucht gelten prinzipiell vergleichbare Empfehlungen wie in der Ferkelaufzucht im Hinblick auf die Bodengestaltung. Die Liegefläche sollte planbefestigt und im Idealfall beheizbar bzw. kühlbar sein.8 Besonders in der Mast ist eine Abkühlung der Fläche hilfreich, um den schnell wachsenden Tieren die Möglichkeit zu geben, ihren Wärmeüberschuss loszuwerden.7 Diese sind jedoch in der Praxis noch nicht gängig. Abgesehen von kühlbaren Liegeflächen eignen sich auch Metallböden gut zur Abgabe von Körperwärme, die jedoch meist im Kotbereich vorhanden sind. Für den Kotbereich haben sich auch in der Mast entweder Betonspalten mit einer Schlitzweite von höchstens 18 mm (TierSchNutztV), Dreikantstahl oder Gussroste bewährt.

Die AG empfiehlt in der Ferkelaufzucht planbefestigte, leicht eingestreute Liegeflächen mit leichtem Gefälle

(3 – 4 %) und Spalten im Kotbereich.

Die AG empfiehlt, Mastschweinen planbefestigte, kühl- und heizbare Liegeflächen sowie Spaltenboden (u. U. auch Dreikantroste) im Kotbereich zur Verfügung zu stellen.

Fütterung

Eine ad libitum-Trockenfütterung über Trockenfütterungsautomaten ist eine mögliche Fütterungsform bei Neubauten. Ein enges Tier-Fressplatz-Verhältnis, im Idealfall von 1:1, ist zu empfehlen. Es kann auf bis zu 3:1 erweitert werden, wenn parallel in einem anderen Teil der Bucht Beschäftigungsfutter angeboten wird. Ein enges Tier-Fressplatz-Verhältnis und ein ad libitum-Angebot, auch bei Beschäftigungsfutter, helfen, Stress durch Konkurrenzverhalten zu minimieren.1 Bei den hauptsächlich verwendeten Langtrögen muss darauf geachtet werden, dass das Futter im Trog gleichmäßig verteilt ist.

Alternativ zur Trockenfütterung kann auch die Breifütterung angeboten werden. Sie stellt deutlich höhere Anforderungen an das Management und die Sauberhaltung der Futterflächen. Bezüglich der Hygiene hat die Trogfütterung Vorteile gegenüber der Bodenfütterung.

Weitere Informationen zur Fütterung gibt es im DLG-Merkblatt 463 sowie in den Gesamtbetrieblichen Haltungskonzepten Schwein – Mast sowie Sauen und Ferkel.

Die AG empfiehlt eine Trockenfütterung mit kleinem Tier-Fressplatz-Verhältnis (max. 3:1) oder optional eine Bodenfütterung, bei der allerdings ein besonderes Augenmerk auf Management und Hygiene liegen muss.

(Bild: R. Wiedmann)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Schönberg, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

Luftführung

Die Luftführung ist mit dem Stallklima zusammen von großer Bedeutung für die Strukturierung von Buchten.7 Schweine reagieren sensibel auf Zugluft und weichen den für sie ungünstigen Klimabereichen aus. Sowohl in der Aufzucht als auch in der Mast ist es wichtig, dass der Liegebereich frei von Zugluft ist. Dies sollte durch Ausnebeln, insbesondere auch im Wechsel der Jahreszeiten, überprüft werden. Ist im Liegebereich Zugluft vorhanden, kann sie beispielsweise durch einen Deckel reduziert werden.

Dagegen kann Zugluft zur Steuerung des Absetzens von Kot und Harn im Kotbereich sogar vorteilhaft sein. Wichtig ist, dass die Luftführung in der Bucht möglichst konstant ist und dass jedes Tier den ihm unangenehmen Verhältnissen ausweichen kann.

In der Mast ist insbesondere bei sommerlichen Bedingungen eine Zuluftkühlung, also die Einleitung nach Anfeuchtung vorgekühlter Luft in den Stall, gut geeignet, um Temperaturen im Stall zu senken und den Tieren die Wärmeabgabe zu erleichtern.3 Ein bewährtes und energiesparendes System ist die Zuluftkonditionierung mit beispielsweise einem Wärmetauscher.

Generell ist für die warme Jahreszeit die Einrichtung von Kühlmöglichkeiten, wie z. B. Mikrosuhlen, Suhlen, Sprühkühlung und/oder Fußbodenkühlung, empfehlenswert.1

Bei Offenställen muss auf eine ausreichende Querlüftung geachtet werden. Der entscheidende Faktor ist die Ausrichtung und Anströmung der Ställe (Hauptwindrichtung beachten).

Die AG empfiehlt zugluftfreie Liegebereiche. Im Kotbereich kann Zugluft vorteilhaft für das Anlegen des Kotbereiches sein. In der Mast ist eine Zuluftkühlung empfehlenswert, im Offenstall eine Querlüftung.

Einstreu

Auf Einstreu wird in der Schweinehaltung zukünftig nicht mehr verzichtet werden können. Daher sollte jeder Neubau so strukturiert werden, dass das Einstreuen der Liegeflächen/Buchten möglich und das Entmistungssystem dafür geeignet ist. In Offenställen muss dabei mehr Stroh eingeplant werden als in geschlossenen Ställen.

Stroheinstreu auf der planbefestigten Fläche des Liege- und Aktivitätsbereichs in der Ferkelaufzucht dient vor allem der Wärmeisolierung und ermöglicht es den Tieren, das Erkundungsverhalten (Wühlen, Scharren) auszuleben.3 Das Stroh wird entweder manuell oder mechanisiert in den Buchten ausgebracht. Bei der Kombination aus Einstreu und Güllekanälen ist der Einsatz eines Unterflurschiebers notwendig.

Um den Tieren in der Mast ausreichend Kühlmöglichkeiten zu bieten, ist es eine Option, in eingestreuten Ställen nur die Liegeflächen einzustreuen und andere Bereiche bzw. einen Teil davon frei zu lassen.9 Dadurch stehen den Tieren weiterhin ausreichend Kontaktflächen zur Wärmeabgabe zur Verfügung und die Strohmenge in der Gülle kann begrenzt werden. Im Sommer sowie zum Mastende sollte die Einstreu reduziert werden, da die Schweine bereits ab 15 °C das Bedürfnis zur Wärmeabgabe haben.7

Bei der Einstreu ist stets auf eine gute Qualität zu achten. Wird sie mit der Hand eingebracht, kann gleichzeitig auch die Tierkontrolle erfolgen. Bei geschlossenen Ställen sollten geringere Mengen Stroh von kurzer Länge als Einstreu eingebracht werden. Als Beschäftigungsmaterial ist langes Stroh geeigneter, da die Tiere sich mit diesem intensiver beschäftigen als mit kurzem.

Temperatur

Um dem sich mit dem Wachstum verändernden Wärmebedürfnis gerecht zu werden, ist in der Ferkelaufzucht die Einrichtung verschiedener Klimazonen in der Bucht sinnvoll. Entscheidend sind nach der AG „Buchtenstruktur“ für das Liegen Fußbodentemperaturen von über 21 – 22 °C. Dazu empfiehlt die AG im Liegebereich Raumtemperaturen oder bei Außenklimaställen ein Mikroklima von ca. 29 °C zu Beginn der Aufzucht. Diese Temperaturen werden sukzessive verringert, weil heute auch die hohen Zunahmen in der Ferkelaufzucht Hitzestress für die Tiere bedeuten können. Sofern eine Zonenheizung eingerichtet ist, kann der Rest der Bucht kühler gefahren werden, idealerweise mit 20 – 22 °C. Dadurch wird die Annahme der anderen Funktionsbereiche unterstützt.

Schweine können nicht schwitzen und somit nur erschwert Wärme abgeben.1 Da Mastschweine viel Körperwärme produzieren und ein hohes Bedürfnis zur Wärmeabgabe haben, sind bei Mastschweinen geringere Stalltemperaturen erforderlich als bei Ferkeln. Das Bedürfnis zur Wärmeabgabe haben sie zum Teil bereits ab 15 °C Umgebungstemperatur.7 Weitere Informationen bezüglich des Temperaturempfindens und Hitzestresses beim Mastschwein finden Sie hier.

Die AG empfiehlt für die Ferkelaufzucht im Liegebereich ein Mikroklima mit ca. 29 °C und 20 – 22 °C im Rest der Bucht.

Empfehlungen für Umbauten

Die Gestaltungsmöglichkeiten in Altbauten sind betriebsindividuell sehr unterschiedlich. Wenn in vorhandenen Abteilen die Buchtenstruktur verbessert werden soll, sollte der Fokus auf der Schaffung und Gestaltung verschiedener Funktionsbereiche liegen. Ausgangssituation der Betrachtung sind Buchten mit Vollspaltenboden, wie sie in der Mehrheit der Ställe vorhanden sind.

Gruppengröße

Auch für Umbauten gilt, dass den Schweinen bei größeren Gruppen aufgrund des insgesamt vorhandenen höheren Platzangebotes eine bessere Buchtenstrukturierung ermöglicht werden kann.2

Ob ein Betrieb eher größere oder kleinere Gruppen bilden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Kapitel „Neubau – Gruppengröße“ sind verschiedene Informationen zu den Gruppengrößen angegeben, die ebenso für Umbauten angewendet werden können. Bedacht werden sollte, dass mit der Gruppengröße auch die Anforderungen an das Management und vor allem an die Tierkontrolle steigen. Die Entscheidung für eine Gruppengröße sollte somit zu den damit arbeitenden Personen passen. Das Zusammenlegen von mehreren kleinen Buchten zu einer größeren bietet z. B. eine Möglichkeit, in bestehenden Ställen mehr Platz zur Strukturierung der Buchten zu schaffen.

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

Die AG empfiehlt in der Mast mehr Tiere je Bucht, damit bei ausreichendem Platz eine gute Strukturierung entstehen kann. 30 – 50 Tiere sind eine gute Größe.

Platzangebot je Tier

Bei Umbauten werden bei ausreichender Gruppengröße, genau wie bei Neubauten, für die Mastschweinehaltung 1,1 m² und für die Ferkelaufzucht 0,35 m² je Tier als untere Grenze für eine gute Buchtenstrukturierung empfohlen. Zusätzlicher Platz kann in Bestandsbauten gut durch den nachträglichen Einbau erhöhter Ebenen geschaffen werden.7 Beachtet werden muss, dass die Luft bei geschlossenen Flächen der erhöhten Ebenen schlechter werden kann, da die Fläche von den Tieren zusätzlich verschmutzt wird. Bei perforierten Ebenen hingegen können die darunter stehenden Tiere durch herabfallende Verschmutzungen schmutziger werden. Es muss abgewogen werden, welche Methode für den jeweiligen Bestand am besten geeignet ist.

Empfohlen werden von der AG „Buchtenstruktur“ 0,35 m² pro Tier bis 20 kg Körpergewicht und 0,5 m² pro Tier für Tiere mit über 20 kg Körpergewicht.

Gestaltung des Kotbereichs

Kühle, zugige und feuchte Bereiche werden von den Schweinen primär als Kotstelle genutzt. Daher kann das Anlegen des Kotbereiches über Feuchtigkeit bzw. Nässe zusätzlich gesteuert werden.10 Soll der Kotbereich kontinuierlich genässt werden, eignen sich beispielsweise Mikrosuhlen. Diese können von den Schweinen auch gleichzeitig zur Beschäftigung genutzt werden. Dreikantroste werden für die Aufzucht und Mast als Alternative zu Betonspaltenböden empfohlen, wobei sie in der Aufzucht besser angenommen werden. Die Tiere nehmen die Roste in der Regel gut an, legen allerdings ungern längere Strecken darauf zurück. Dreikantroste werden auch aufgrund ihres hohen Schlitzanteils überall da verlegt, wo eine hohe Drainageleistung des Bodens gefordert ist. Aufgrund der gegenüber Betonspaltenböden vielfach höheren Kosten werden sie vor allem in den „Kotecken“ verlegt. Vor dem finalen Einbau der Roste sollte anhand von Tierbeobachtungen sichergestellt werden, wo die Tiere den Kotbereich anlegen. Dies lässt hohen Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand einsparen.

Um das Verhalten der Schweine zu steuern, kann auch der gezielte Einsatz von Licht hilfreich sein. Als dämmerungsaktive Tiere bevorzugen Schweine den dunkelsten Bereich einer Bucht zum Ruhen,10 wobei die Thermoregulation bei der Auswahl des Liegebereiches ebenso mitberücksichtigt wird. Heller ausgeleuchtete Bereiche dagegen suchen die Tiere eher für die Kot- und Harnausscheidung auf. Eine Lampe über dem vorgesehenen Kotbereich unterstützt daher dessen Einrichtung.10

Offene Tränken werden idealerweise im Übergangsbereich zwischen Aktivitäts- und Kotbereich angeordnet. Nippeltränken im Kotbereich ziehen die Tiere zusätzlich auf den Spaltenboden oder das Dreikantrost, sodass verspieltes Wasser abgeleitet wird, nicht den planbefestigten Aktivitätsbereich vernässt und dort unerwünschterweise zum Koten anregt.

Offene Trenngitter zwischen zwei Buchten können ebenfalls die Einrichtung des Kotbereiches unterstützen, denn durch den Kontakt zu den Tieren der anderen Bucht kommt es zum „Reviermarkieren“.7 Allerdings sollten an solchen Kontaktgittern keine Beckentränken angebracht werden, da die Tränken durch das Markieren vermehrt verschmutzt werden könnten.

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Schönberg, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Bütfering, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

Die AG empfiehlt, eine Lampe im Kotbereich zu installieren, die auf 1,5 m Höhe 24 h lang eingeschaltet ist. Zusätzlich eignen sich Nippeltränken und Kontaktgitter im Kotbereich, um diesen attraktiv zu gestalten.

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Schönberg, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

(Bild: C. Becker)

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, S. Lange, LWK Niedersachsen)

Temperatur

Ferkelaufzucht

Haben die Tiere Zugang zu einem Auslauf, hat es sich bewährt, diesen anstelle von Türen mit Vorhängen vom Innenbereich abzugrenzen. So fällt es den jungen Tieren leichter, in den Auslauf zu gelangen, wodurch dann auch der Innenbereich der Bucht häufig sauberer bleibt. Gerade die jüngeren Tiere können diese leichter öffnen und nach draußen gelangen, wodurch der Innenbereich der Bucht häufig sauberer bleibt. Allerdings muss die Kompatibilität mit der Lüftung geprüft werden und im Stallinneren muss ein warmer Rückzugsbereich aufgrund der geringeren Isolationswirkung der Vorhänge gegenüber Türen unter Winterbedingungen vorhanden sein. Eine intensive Beschäftigung mit dem Thema Stalllüftung lohnt sich. Bei weniger Tieren im Stall, beispielsweise weil sich viele Tiere über den Tag hinweg überwiegend draußen aufhalten, ist die Lüftung häufig überdimensioniert. Mit einer Anpassung lässt sich bares Geld sparen. Hier empfiehlt es sich, den Rat eines Fachmanns oder einer Fachfrau einzubeziehen.

Mast

Zu Beginn der Mast hat es sich bewährt, einen Mikroklimabereich für die jungen Schweine einzurichten. Dies kann z. B. durch eine anheb- und absenkbare Abdeckung geschehen.3 Wird diese mit Lamellen versehen, dürfen sie nicht bis zum Boden reichen, damit ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist. Auch bei hochgeklappter Abdeckung sollte der Liegebereich noch dunkler sein als der Rest der Bucht. Alternativ zur geschlossenen Abdeckung leistet auch ein mit einem Windschutznetz bespannter Holzrahmen gute Dienste und vermeidet gleichzeitig einen Wärmestau unter der durchlässigen Abdeckung.

Zu geringe Temperaturen sind in geschlossenen Ställen ein geringeres Problem als zu hohe. Auch Temperaturschwankungen stellen einen Stressfaktor für die Schweine dar, die zu Fehlverhalten (Schwanzbeißen) führen können. Gerade in der zweiten Hälfte der Mast gilt es, den Wärmeüberschuss der Tiere abzuführen. Am besten ist der Einbau einer Bodenkühlung, die in Altbauten jedoch nur mit hohem finanziellem und arbeitswirtschaftlichem Aufwand realisierbar ist. Eine gute Alternative kann aber die Nachrüstung einer Verdunstungskühlung sein. In geschlossenen Ställen mit Zwangsbelüftung muss bei Kühlsystemen, die auf der Verdunstung von Wasser basieren, stets die Luftfeuchtigkeit im Auge behalten werden. Bei einer zu hohen Luftfeuchtigkeit kann es ansonsten zu Hitzestress bei den Tieren kommen. Es sollten in zwangsbelüfteten Ställen primär Hochdruckkühlungen anstatt Niederdruckkühlungen zum Einsatz kommen. Je kleiner die Tröpfchen sind, desto höher ist der Kühleffekt. Aufgrund der schnellen Verdunstung werden die Tiere im besten Fall nicht nass. Bei Niederdrucksystemen im geschlossenen Stall mit Nässebildung im Einsatzbereich kann es bei nassen Tieren zu Erkältungen kommen.

Im Außenklimastall kann zur Schaffung von Abkühlungsmöglichkeiten die Befeuchtung von Buchtenoberflächen, Stroh oder den Tieren selber dabei helfen, Wärme über Verdunstungskühlung loszuwerden. Auch wenn sich die Tiere nass wieder auf die Liegefläche legen, hat dies einen kühlenden Effekt.

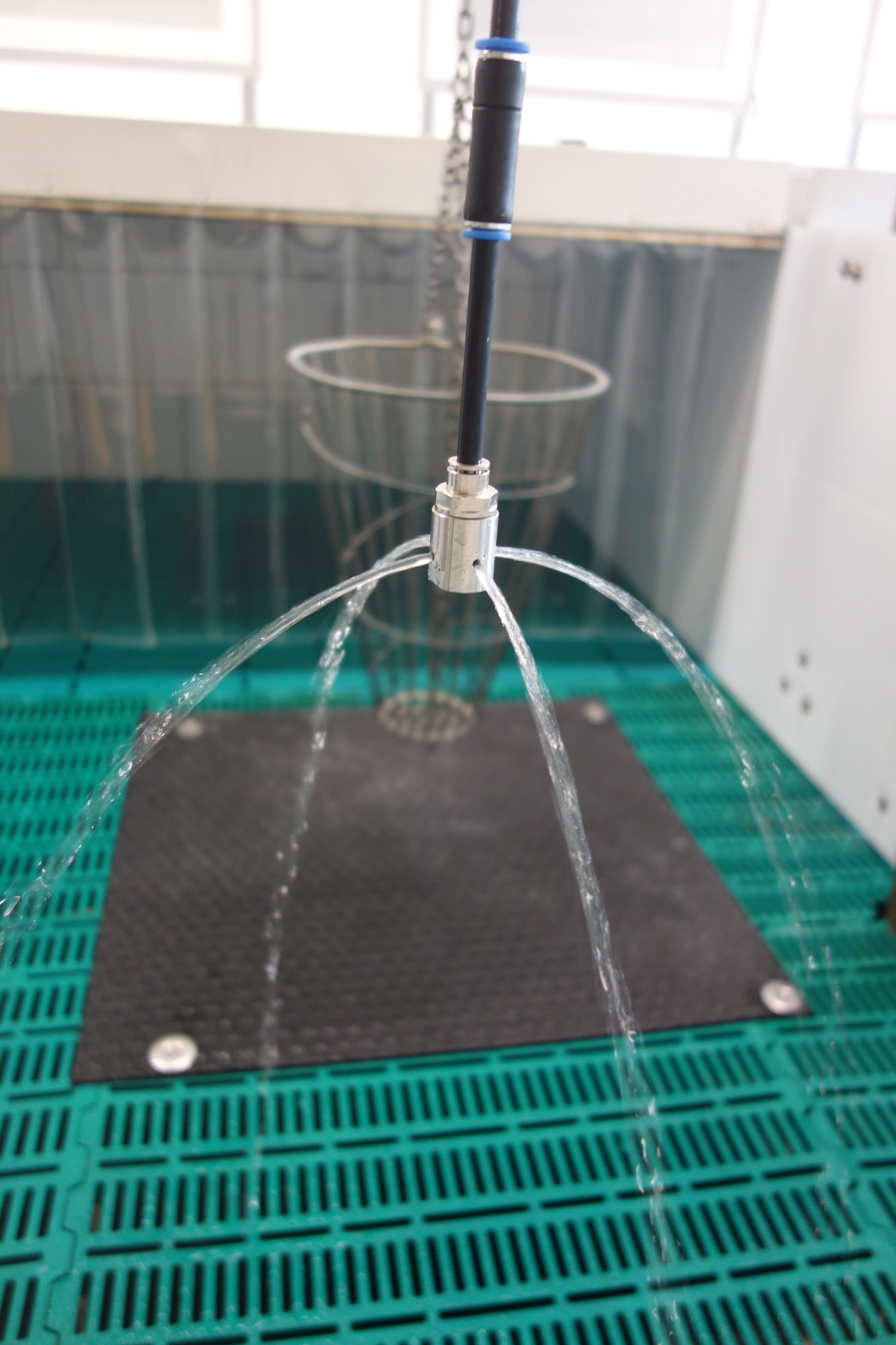

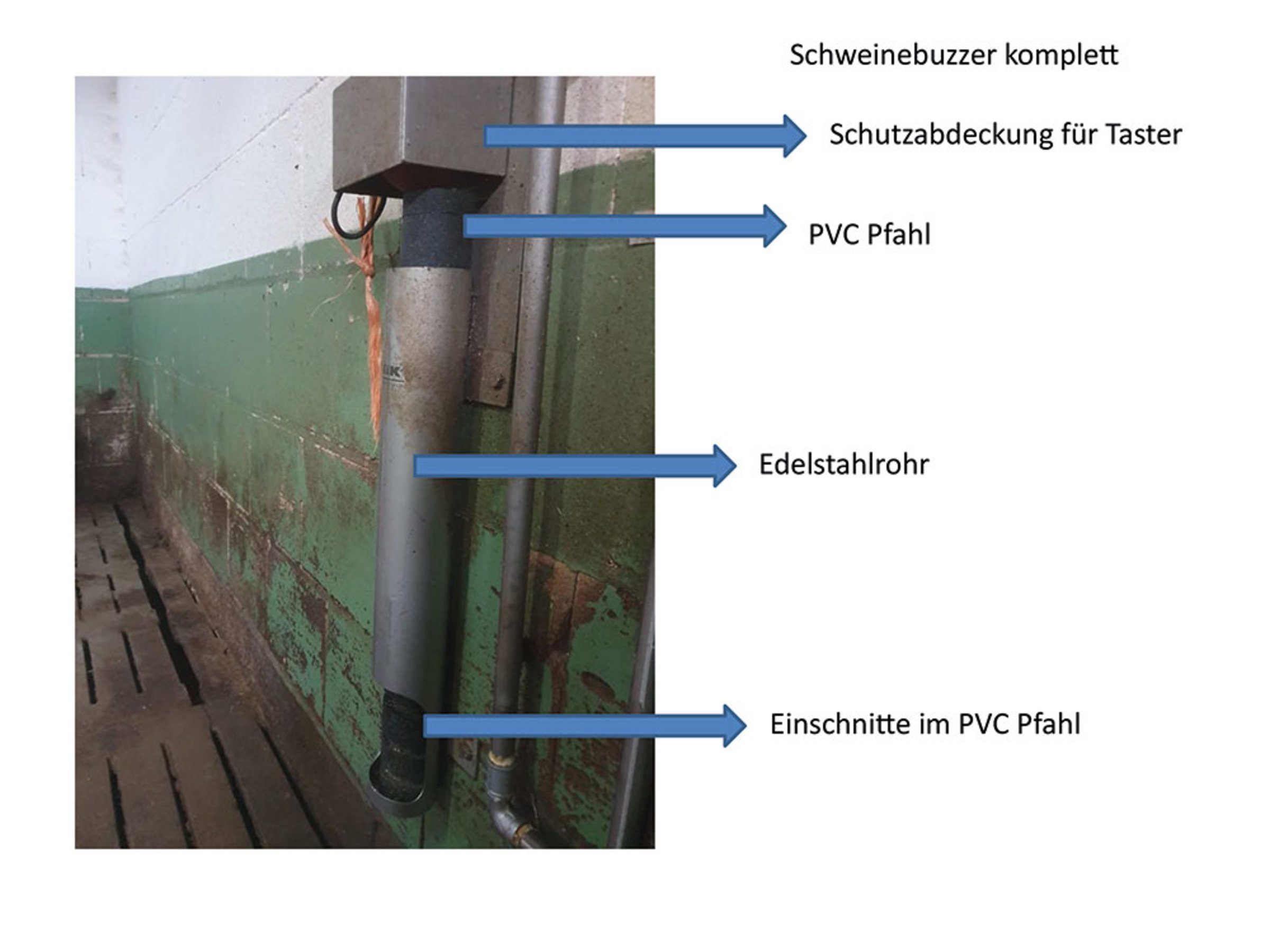

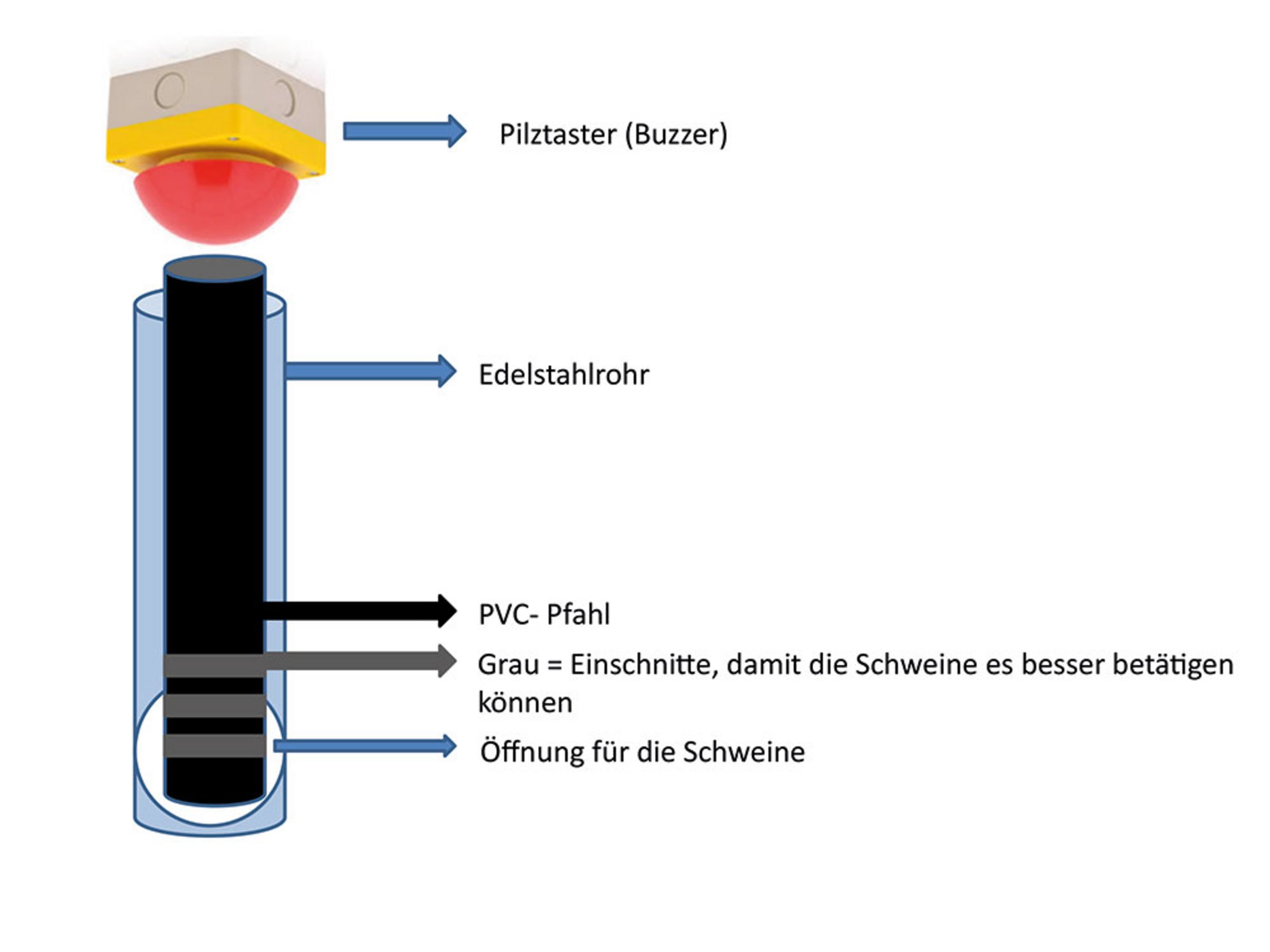

Der Einsatz von Schweineduschen ist eine weitere Kühlmöglichkeit für die Tiere. Sie kann sehr unterschiedlich gestaltet sein. Zu beachten ist, dass ein Wasserstrahl besser angenommen wird als Sprühnebel oder auch der sanfte Regen aus einem Duschkopf. Auch die Tropfengröße spielt eine Rolle: Großtropfige Wasserstrahlen werden besser angenommen als vernebeltes Wasser.

Erfahren Sie hier mehr über Temperaturen und Hitzestress bei Schweinen.

Die AG empfiehlt, kleineren und leichteren Tieren Vorhänge statt Türen zum Auslauf zu ermöglichen, wenn es die Lüftung zulässt. Der Innenbereich bleibt sauberer, wenn es den Tieren leichter fällt, nach draußen zu gelangen.

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: MuD Tierschtuz, BLE)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Schönberg, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: C. Becker)

(Bild: C. Becker)

Die AG empfiehlt in der Mast grobtropfigere Wasserstrahlen bei der Dusche, da diese besser angenommen werden als Sprühnebel.

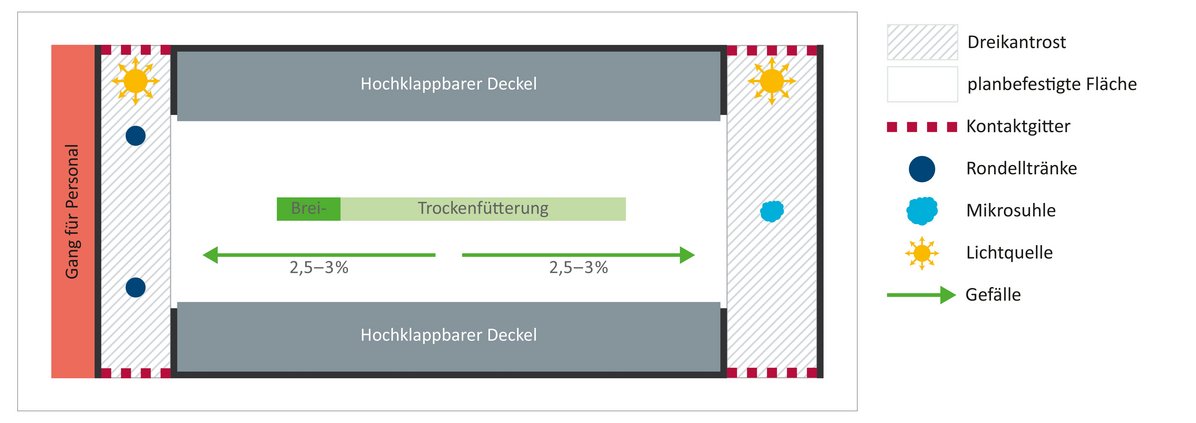

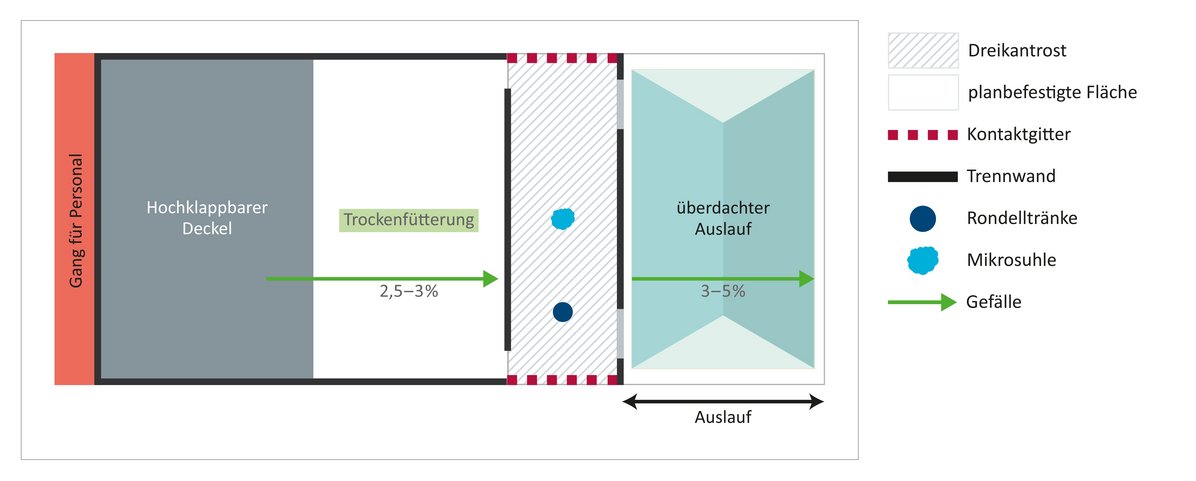

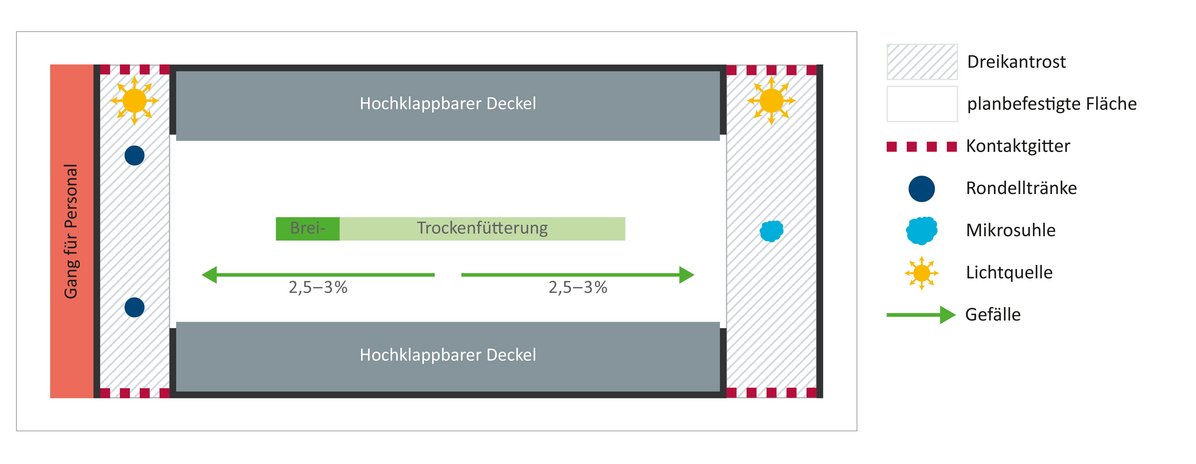

Gestaltungsbeispiele für Buchten - Gesamtübersichten

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

(Bild: Projekt KoVeSch, L. Schönberg, LWK NRW)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, LSZ Boxberg)

(Bild: Projekt KoVeSch, LfL Bayern)

(Bild: MuD Tierschutz, BLE)

(Bild: Projekt KoVeSch, V. Drexl, CAU)

(Bild: Projekt KoVeSch, C. Diekamp, LWK Niedersachsen)

Weitere Umbaulösungen aus der Praxis finden Sie in Kapitel 4 des DLG-Merkblatts 458.

Tipps zur Umsetzung

- Beachten Sie bei der Planung den Lichteinfall. Selbst innerhalb eines Abteils sind die Lichtverhältnisse in den Buchten nicht gleich.

- Ähnliches gilt für die Luftzufuhr. Unterschiedliche Strömungsverhältnisse in den Buchten können dazu führen, dass die Struktur innerhalb der Buchten unterschiedlich ausfallen muss. Das Ausnebeln der Abteile hilft dabei, die Luftströme zu identifizieren. Weiterhin können Absperrbänder als Flatterband in der Bucht aufgehängt werden, um Zugluft zu erkennen.

- Der Beobachtung der Tiere in einer strukturieren Bucht kommt eine wichtige Rolle zu. Testen Sie Ihre Vorstellungen von einer guten Buchtenstruktur in Testabteil(en) über einen ausreichend langen Zeitraum.

- Vor einem aufwendigen Umbau sollte sichergestellt sein, dass die Tiere den Liegebereich an der vorgesehenen Stelle auch annehmen. Die Tiere präferieren einen ruhigen, dunklen und trockenen Bereich.

- Berücksichtigen Sie jahreszeitliche Einflüsse bei der Planung und Umsetzung. Nur eine Beobachtung des Tierverhaltens über die Jahreszeiten hinweg gibt Sicherheit, vor allem bei Ställen mit Außenklimaeinfluss.

Beispiele für eine mögliche Buchtenstruktur

Literatur

- 1 BLE (2019): Gesamtbetriebliches Haltungskonzept Schwein – Mastschweine. https://www.ble-medienservice.de/1007/gesamtbetriebliches-haltungskonzept-schwein-mastschweine Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 2 LLH Hessen (2022): Nachlese: LLH veröffentlicht „Praxishandbucht Kupierverzicht“. https://llh.hessen.de/tier/schweine/praxishandbuch-kupierverzicht/ Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 3 BLE (2021): Gesamtbetriebliches Haltungskonzept Schwein – Sauen und Ferkel. https://www.ble-medienservice.de/0073/gesamtbetriebliches-haltungskonzept-schwein-sauen-und-ferkel Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 4 Haltungsform: https://www.haltungsform.de/ Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 5 BMEL (2022): Bundesminister Özdemir stellt Eckpunkte für verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichnung vor. Pressemitteilung – Nr. 74/2022. https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/74-tierhaltungskennzeichen.html Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 6 Krause T., Schrader L., Dippel S. (2016): Erhöhte Ebenen in der Haltung von Aufzuchtferkeln und Mastschweinen. https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00014383/FLI-Empfehlung-Ferkelbalkone-2016-04-26.pdf Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 7 DLG-Merkblatt 458 (o.J.): Strukturierung von Buchten in Ferkelaufzucht und Schweinemast. https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/themen/tierhaltung/schwein/dlg-merkblatt-458 Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 8 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2021):Nützliche Strukturen für Mastschweinebuchten. Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 9 Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2021): Hitzestress im Schweinestall vermeiden. https://www.nutztierhaltung.de/schwein/mast/management/hitzestress-im-schweinestall-vermeiden/ Zuletzt geprüft am: 29.07.2022.

- 10 Opderbeck, S.; Keßler, B.; Gordillio, W.; Schrade, H.; Piepho, H.-P.; Gallmann, E. (2020): Influence of increased light intensity on the acceptance of a solid lying area and a slatted elimination area in fattening pigs. In: Agriculture 10, S. 56.