Fachgerechte Versorgung von Lahmheiten

Stand: April 2025

- Dr. Hans-Joachim Herrmann, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Antoine Janssen, Fachagrarwirt Klauenpflege

- Mag. Hubert Reßler, Hochstädter Klauenpflege GmbH

- Dr. Jörg Willig, Rindergesundheitsdienst, LUFA Nord-West

Wir danken auch Dr. Fanny Rachidi, Klinik für Klauentiere, Universität Leipzig, für die wertvolle Unterstützung.

- Caroline Leubner, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Leonie Schnecker, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Rebecca Simon, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

- Prof. Dr. Johann Kofler, Veterinärmedizinische Universität Wien, Klinik für Wiederkäuer

Einleitung

Eine fachgerechte und zeitnahe Versorgung von lahmenden Tieren ist in jedem rinderhaltenden Betrieb ein Muss. Die Lahmheit ist Ausdruck von Schmerzen und damit ein Alarmsignal. Sachkundige Tierhaltende und Betreuende erkennen bereits leicht lahme Tiere (mit einer Bewegungsnote 2 aus 5) frühzeitig und reagieren schnell. Wird die Lahmheit durch einen Horndefekt, der eine der beiden Klauen einer Gliedmaße betrifft, verursacht, können durch eine Entlastung, ggf. mit Hilfe einer angebrachten Entlastungshilfe (sog. „Klotz“), Schmerzen deutlich reduziert und die Heilung des Horndefektes initiiert werden. (Grund-) Kenntnisse über die Wechselwirkung zwischen Tiergesundheit, Tierwohl und menschlicher Gesundheit können bei sachkundigen Betreuenden und ausgebildeten Klauenpflegenden (vgl. KlauenPflPrV) vorausgesetzt werden.

Egal, ob die Klauenpflege extern oder in Eigenregie durchgeführt wird, ist es hilfreich eine sachkundige Person zu benennen, die für die Betreuung und Versorgung von Problemtieren zuständig ist und sich mit notwendigen Maßnahmen und Grenzen des eigenen Handelns auskennt. Hierfür ist es sinnvoll, einen qualifizierten Klauenpflegekurs zu besuchen, um sich grundlegende Kenntnisse über die funktionelle Klauenpflege und die Versorgung von Klauendefekten anzueignen. Sind z. B. die Lederhaut und darunterliegende Strukturen betroffen oder werden Eingriffe unter Schmerzausschaltung notwendig, muss der Tierarzt hinzugezogen werden.

Für den Einsatz apothekenpflichtiger und verschreibungspflichtiger Medikamente, z. B. im Rahmen der Dermatitis digitalis (DD)-Bekämpfung, bedarf es einer tierärztlichen Verschreibung und den Behandlungsanweisungen des Tierarztes, denen Folge zu leisten ist. Grundsätzlich werden z. B. beim Bestandsproblem DD durch eine vertraglich fixierte Bestandsbetreuung und eine Einweisung des Tierhalters durch den Tierarzt die Voraussetzungen dafür erfüllt. Der Erfolg der Maßnahmen wird zusätzlich durch regelmäßig stattfindende Tiergesundheitsbesuche überwacht. Wichtige arzneimittelrechtliche Bestimmungen können außerdem dem Bayerischen Merkblatt für Huf- und Klauenpfleger entnommen werden. Auch wenn die Verschreibung von Schmerzmitteln dem Tierarzt vorbehalten ist, sollen Klauenpflegende darüber informiert sein, dass die Anwendung von sog. NSAIDs (Nicht-Steroidalen Antiinflammatorischen Medikamenten) nicht nur Schmerzen und andere Entzündungssymptome reduziert, sondern zusätzlich den Heilungserfolg steigert.

zum Merkblatt für Klauen- und Hufpfleger

Lahmende Tiere haben entsprechend in erster Linie Anspruch auf schnelle und fachgerechte, ggf. tierärztliche Versorgung. Die entworfene Handreichung, das Poster sowie die Bilderanleitungen (siehe unten) sollen in Verbindung mit dem vorliegenden Artikel im Sinne des Tierwohls Hilfestellung explizit für klauenpflegende Personen (z. B. Landwirte, Herdenmanager, (externe und Betriebs-) Klauenpfleger) leisten. Sie können durch frühzeitige Erkennung und Versorgung bereits leicht lahmer Tiere eine schnelle Regeneration und Schmerzreduktion erreichen. Außerdem werden Probleme durch z. B. bakterielle Unterhautentzündungen (Zwischenklauenphlegmone, sog. „Panaritium“) oder tiefer gehende Prozesse schneller und sicher erkannt und dem Tierarzt vorgestellt.

Sobald die Lahmheit erkannt wird, muss unverzüglich gehandelt und das Tier in den Klauenpflegestand verbracht werden, um den Grund der Lahmheit festzustellen. Der Artikel Früherkennung von Klauenproblemen und erste Maßnahmen hilft dabei das lahmende Rind zu erkennen und Entscheidungen für wichtige Maßnahmen zu treffen.

Einfache oberflächliche Defekte im Hornschuh (z. B. Doppelsohle, Sohlenblutung, Weiße-Linie-Defekt, Sohlengeschwür), bei denen die Lederhaut nicht betroffen ist, und lokal begrenzte Läsionen der Dermatitis digitalis kann der versierte Herdenmanager oder Tierhaltende selbst versorgen. Die wichtigsten Eckpunkte werden im Folgenden aufgeführt.

Lahme Tiere im Stand fachgerecht versorgen

Ist das lahmende Rind im Klauenpflegestand fixiert, gibt es Schritte bei der Vorbereitung und Durchführung, die jede sachkundige klauenpflegende Person durchführen kann:

1. Das benötigte Material sollte immer in greifbarer Nähe liegen. Nicht nur das Werkzeug zur Klauenpflege, sondern auch Verbandsmaterial oder Material zum Kleben von Entlastungshilfen, sollten bereitgelegt werden. Hierbei die Einmalhandschuhe, ggf. die Schnittschutzhandschuhe nicht vergessen. Diese sollten immer zum Schutz vor Übertragung von Erkrankungen auf andere Tiere, aber auch zum eigenen Schutz angezogen werden. Ideal ist ein fest installierter Klauenpflege- und Behandlungsstand, der in einem funktionalen Arbeitsplatz mit Vor- und Nachwartebereich, Zutrieb, Werkzeuglager, Verbandsmitteln und Wasser- und Stromanschluss integriert ist.

2. Kuh in den Klauenpflegestand verbringen, die Klauen fixieren und angehoben im Stand beurteilen. Für eine genauere Beurteilung ist die gründliche Reinigung mit Wasser zu empfehlen und nötigenfalls ein „diagnostischer“ Schnitt über die Sohlenfläche vorzunehmen.

zu den Empfehlungen zur Biosicherheit für Klauenpfleger

Beurteilung der Klaue (5-Punkte Schema der Funktionellen Klauenpflege)

- Länge: normale Vorderwandlänge zwischen Klauenspitze und Kronsaum 7,5 – 8 cm (Holstein, Fleckvieh, Braunvieh)

- Form: normaler Winkel von 50 – 60°, Klauenwand gleichmäßig gewachsen, Höhe der Trachten v.a. der Innenklaue hinten: sollte 3,5 cm betragen

- Formveränderungen der Klaue (Reheklaue, Rollklaue, Scherenklaue)

- Sonstige Veränderungen: Entzündungsanzeichen des umliegenden Weichteilgewebes, loses Horn, Farbabweichungen

- Eingetretene Fremdkörper

Im ICAR Atlas sind die unterschiedlichen Befunde an Klauen mit entsprechenden Bildern zur Vereinheitlichung der Dokumentation aufgeführt:

ICAR Atlas 2. Auflage (in englischer Sprache)

Anhang 1: Stadien der Dermatitis digitalis (in englischer Sprache)

Anhang 2: Dermatitis digitalis-assoziierte Klauenhornläsionen (in englischer Sprache)

Funktionelle Klauenpflege

Die Funktionelle Klauenpflege wird in fünf Arbeitsschritten durchgeführt. Sie ist wichtig bei jeder Klauenbehandlung und Versorgung von Klauendefekten, damit die Biomechanik nach der Regeneration wieder einwandfrei funktionieren kann. Die korrekte Anweisung entnehmen Sie unter den folgenden Links:

Kofler, J. (2011): Monitoring der Klauengesundheit in Milchviehherden und Funktioneller Klauenpflege

KLAUENfitnet: Funktionelle Klauenpflege – E-Learning Modul 4

DLG e.V.: Leitfaden Klauenpflege

Versorgung bei unterschiedlichen Erkrankungen

Das Tierwohl-Kompetenzzentrum Rind im Netzwerk Fokus Tierwohl hat Handlungsempfehlungen zur effektiven Versorgung oberflächiger Horndefekte, Dermatitis digitalis („DD“) und Zwischenklauenphlegmone durch klauenpflegende Personen zusammengestellt. Zusätzlich wurde ein Poster mit den Handlungsempfehlungen zur effektiven Versorgung oberflächiger Horndefekte und der Dermatitis digitalis („DD“) entworfen.

zur Handreichung "Handlungsempfehlungen Klauenpflege"

zum Poster "Handlungsempfehlungen Klauenpflege"

Zusätzliche und weiterführende Informationen:

Chronische DD Läsionen (M4): Wenn Tiere nicht auf Behandlungen ansprechen, sollte überlegt werden, ob diese Tiere für die Zucht ausselektiert werden.

5-Punkte-Plan zur Kontrolle der Dermatitis digitalis (DD)

Qualitätssicherung bei der Behandlung von Klauen und Zehenerkrankungen des Rindes

Klauengesundheit im Griff - mit System und Voraussicht - Ein Leitfaden für die Praxis

Einschätzung der Häufigkeiten der Klauenläsionen im eigenen Betrieb

In Österreich wurde im Jahre 2020 eine Untersuchung an 512 Betrieben mit insgesamt 17.838 Kühen durchgeführt, um die Krankheitshäufigkeit von Klauenläsionen aufzuzeigen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Klauenerkrankungen in Betrieben durchschnittlich auftreten.

Prozentualer Anteil der Rinder (%) mit Klauenerkrankungen | |||

| Art der Klauenläsion | Durchschnitt | 25 % Zielwert | 25 % Alarmwert |

| Dünne Sohle (DUN) | 0,7 | 0,0 | 0,0 |

| Zwischenklauenphlegmone (Panaritium) (ZP) | 0,8 | 0,0 | 0,0 |

| Schwellung des Kronsaums/Ballens (SKB) | 1,9 | 0,0 | 0,0 |

| Hornspalt (HS) | 2,6 | 0,0 | 4,2 |

| Limax (Tylom) (LI) | 5,0 | 0,0 | 7,5 |

| Doppelte Sohle (DS) | 8,1 | 0,0 | 10,3 |

| Rollklaue (RO) | 8,3 | 0,0 | 9,6 |

| Ballenhornfäule (BF) | 11,0 | 0,0 | 10,9 |

| Sohlenblutung (flächenhaft (diffus)/ umschrieben) (SBD, SBU) | 12,1 | 0,0 | 16,7 |

| Weiße-Linie-Abszess (WLA) | 12,5 | 3,1 | 17,7 |

| Geschwüre (Sohlen-, Sohlenspitzen-, Ballengeschwüre, Sohlenspitzennekrosen) (SG, BG, SSG, SSN) | 13,6 | 4,9 | 20,3 |

| Konkave Vorderwand (+andere Hufrehe-Stadien) (KV) | 18,1 | 4,9 | 26,8 |

| Dermatitis digitalis (DD) | 33,2 | 9,5 | 52,2 |

| ALARM Läsionen* | 30,1 | 14,2 | 41,4 |

* Zu den „Alarm“-Läsionen gehörten alle schmerzhaften Klauenläsionen - alle Geschwüre, Sohlenspitzennekrosen, Weiße-Linien-Abszesse, Zwischenklauenphlegmone, Schwellungen des Kronsaums und/oder des Ballens, akute M2-Stadien der DD und alle DD-assoziierten Klauenhornläsionen)

Sollte ein Tierarzt hinzugezogen werden, kann z. B. das Kleben einer Entlastungshilfe und das Anbringen eines Verbandes bis zum Eintreffen des Tierarztes dem Tier Linderung verschaffen und die Klaue sauber halten. Diese Maßnahmen alleine werden jedoch nicht zu einem Therapieerfolg führen.

In folgenden Situationen ist ein Austausch bzw. eine Abstimmung mit dem Tierarzt erforderlich, u. a. im Sinne des Tierschutzes und weil der Einsatz verschreibungspflichtiger Medikamente notwendig wird:

- Bestimmte Klauenerkrankungen:

- Eitrige Lederhautentzündung

- Dermatitis digitalis (DD) akute Form

- Dermatitis digitalis-infizierte Klauenhornerkrankung

- Zwischenklauenphlegmone

- Wenn nach mehreren Behandlungen keine Besserung eintritt

- z. B. spätestens beim zweiten Verbandswechsel oder nach Anwendung von Salicylsäurepaste vom betreuenden Tierarzt bei Dermatitis digitalis (DD). Hinweis: vor dem Aufbringen der Paste das umliegende Gewebe reinigen und mit Melkfett einschmieren.

- Sobald eine Betäubung und Operation (z. B. Freilegung der Lederhaut, Limaxentfernung, nicht heilendes Klauenspitzengeschwür („Nekrose“)) notwendig ist.

- Sobald tieferliegende Strukturen (Knochen, Sehnen, Gelenke) betroffen sind, freiliegen oder sondiert werden können.

- Sobald eine Lahmheit besteht, aber kein Defekt an der unteren Gliedmaße festzustellen ist.

- Weitere Probleme, wie z. B. hochgradige Schwellungen, Allgemeinerkrankungen, Appetitlosigkeit, entstehen. Siehe auch den Leitfaden für einen tierschutzgerechten

Sollten Arzneimittel dabei verwendet worden sein, ist das Tierarzneimittelgesetz zu beachten. Eine Arzneimittelverwendung muss mit dem bestandsbetreuenden Tierarzt abgesprochen werden.

Exkurs: DD-infiziertes Sohlenspitzengeschwür

DD-infizierte Sohlenspitzengeschwüre sind Klauenerkrankungen, bei denen dringend ein Tierarzt hinzugezogen werden muss. An dieser Stelle soll für Landwirte und Klauenpfleger aber einmal kurz mit Bildern dargelegt werden, wie erfolgreich eine Operation sein kann. Es werden durch die Zusammenarbeit mit dem Tierarzt langanhaltende Schmerzen, Leiden und Schäden für die Tiere und in manchen Fällen auch der vorzeitige Abgang vermieden. Die Unversehrtheit wird ebenso wie die Transportfähigkeit in vielen Fällen wiederhergestellt.

Diese Erkrankung muss frühestmöglich dem Tierarzt vorgestellt werden, der im Anschluss eine Operation durchführt. Die Heilungschancen nach einer Operation liegen bei über 90 %, sofern das Klauengelenk noch nicht betroffen ist. Eine sachgerechte Nachsorge inklusive Therapiekontrolle durch den Tierarzt ist obligatorisch. Nachfolgende Bilder zeigen diese Erfahrungen aus der Praxis.

Klauenverbände und Entlastungshilfen

Ist ein Klauenverband oder eine Entlastungshilfe bei der fachgerechten Klauenversorgung notwendig, kann dieser durch Klauenpflegende angelegt bzw. geklebt werden.

Bei beiden Maßnahmen können sekundär Probleme entstehen, wenn sie nicht korrekt durchgeführt werden, z. B. das Einschneiden des Verbands oder die Entstehung eines Geschwüres unter der Entlastungshilfe. Daher ist auf eine korrekte Ausführung zu achten. Außerdem ist es wichtig, dass die Tiere nach der Versorgung der Klaue täglich kontrolliert werden. Bei Auffälligkeiten, wie z. B. sich verschlimmernde Lahmheiten, müssen ursächliche Maßnahmen unverzüglich wieder rückgängig gemacht werden, z. B. der Klotz entfernt, wenn er zu Druckschmerzen führt. Handlungsbedarf besteht auch, wenn das behandelte Tier die Entlastungshilfe oder den Verband frühzeitig verliert.

Um eine möglichst detaillierte Hilfestellung zu geben, wie ein korrekter Klauenverband angelegt und eine Entlastungshilfe geklebt wird, wurden entsprechende Anleitungen erarbeitet:

Klauenverband

Ein Klauenverband ist nicht bei jeder einfachen Klauenhornläsion notwendig, sollte aber z. B. zur Versorgung von

- DD M2 Stadium mit lokalen Medikamenten

- sekundär mit DD infizierten oberflächlichen Defekten im Hornschuh

- und immer nach Operationen

angelegt werden. Nachkontrolle und Abnahme (unten aufgeführt) müssen gewährleistet werden und das Tier sollte nicht mit dem Verband durchs Klauenbad gehen.

Eine Vorreinigung, Desinfektion und Trocknung der Läsion bzw. des umliegenden Gewebes sind dringend zu empfehlen. Zudem ist es ratsam, einen Klauenverband auch bei Defekten, die tieferliegende Strukturen betreffen, bis zur Vorstellung beim Tierarzt anzulegen. Dieser erfüllt lediglich eine Schutz- und Stützfunktion und stellt keine Therapie dar.

Anleitung zum korrekten Anlegen eines Klauenverbandes zur Versorgung der Dermatitis digitalis

Anleitung zum korrekten Anlegen eines Klauenverbands neben einer Entlastungshilfe

Nachkontrolle und Abnahme

Wie lange ein Schutzverband notwendig bleibt, ist abhängig von der Art, dem Umfang und dem Heilungsfortschritt des Klauenhorndefektes oder der DD-Läsion. Nach drei bis fünf Tagen muss der Verband grundsätzlich gewechselt werden. Spezialverbände mit z. B. Polyurethanfolien als Wundauflage, dürfen und müssen länger am Tier verbleiben (mind. zwei Wochen). Die Anwendung erfordert jedoch zusätzliche Kenntnisse und Fähigkeiten, damit der Erfolg sichergestellt bleibt. In Ausnahmefällen kann bei verlängerter Heilungsdauer in Absprache mit dem betreuenden Tierarzt auch ein wöchentlicher Wechsel bis zur vollständigen Abheilung ausreichen. Es bleibt in jedem Fall die tägliche Kontrolle des Sitzes durch den verantwortlichen Betreuenden.

Kompletter Cast-Polsterverband

In einigen Fällen wird ein kompletter Cast-Polsterverband um den Fuß gewickelt (z. B. bei der Aufstallung im Strohstall). Dieser muss ausreichend dick gepolstert werden und bleibt zwei bis drei Wochen angelegt. Nach einer Woche sollte der Verband kontrolliert werden. Für die Abnahme ist eine Draht- oder Blechschere oder ein Winkelschleifer geeignet.

Entlastungshilfen

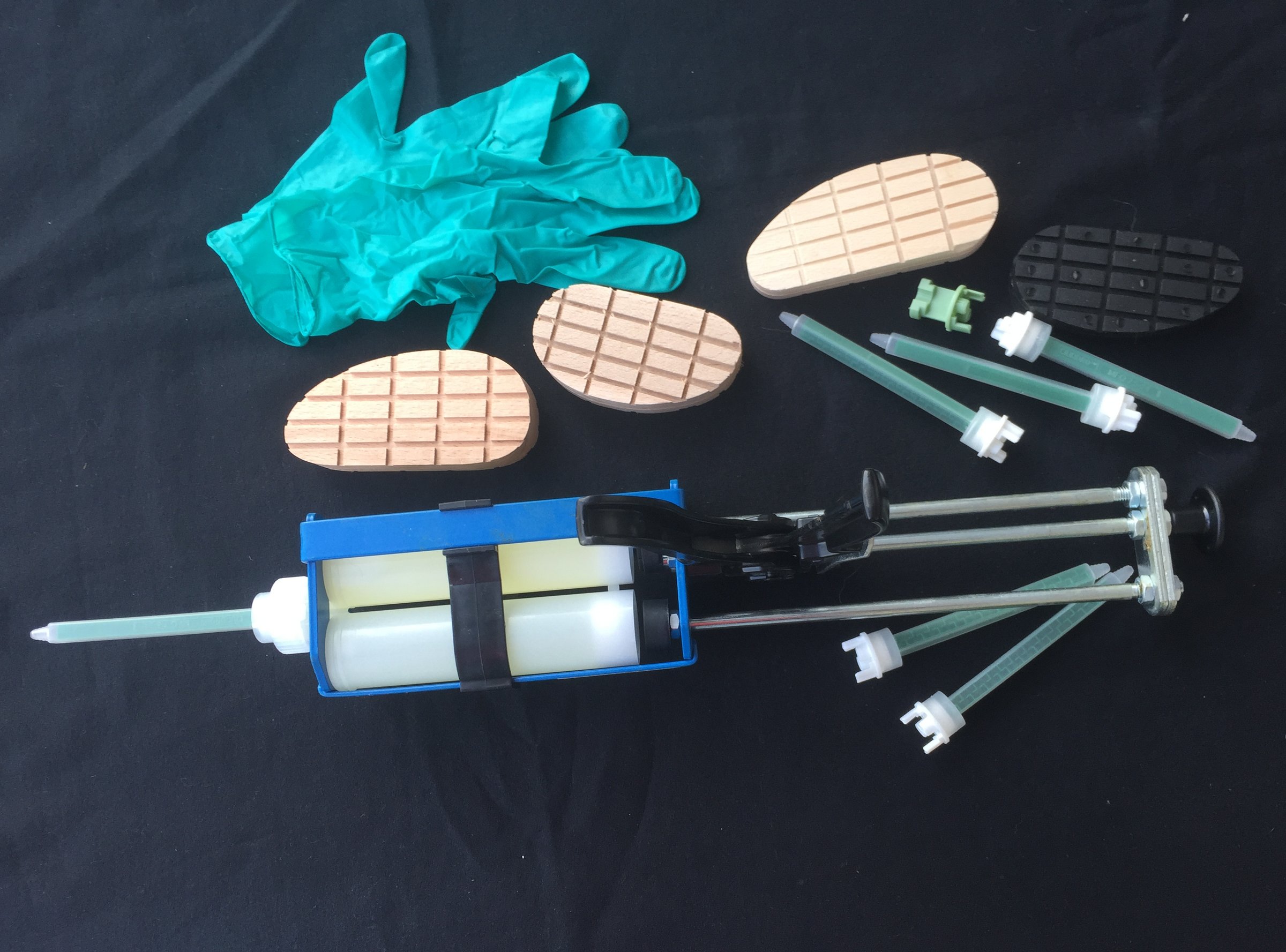

Entlastungshilfen werden eingesetzt, wenn eine natürliche Entlastung der betroffenen Klaue durch die Partnerklaue nicht möglich ist. Sie dienen als künstliche Erhöhung, um die Klaue mit dem Defekt zu entlasten. Dies gewährleistet eine möglichst ungestörte Heilung, da kein ständig einwirkender Druck auf die Lederhaut und die tieferliegenden Strukturen ausgeübt wird. Es gibt verschiedene Varianten (Holz, Kunststoff, Gummi). Die Verwendung verschiedener Systeme hat Vor- und Nachteile. Einzelheiten und spezielle Fachinformationen zu den Entlastungssystemen auf dem Markt können bei den Herstellerfirmen und bei professionellen Anwendern erfragt werden.

Im vorliegenden Artikel und der Anleitungen soll auf allgemein gültige Grundsätze bei der Verwendung von Entlastungshilfen eingegangen werden. Es ist u. a. enorm wichtig, die passende Größe eines „Klotzes“ für die Klaue zu finden. Wie in der Klauenpflegepraxis häufig verwendet, kommen auf den folgenden Bildern Hartholzklötze zum Einsatz. Bei einer Entlastungshilfe für ein Jungrind oder einer anderen Rasse (z. B. Jersey) muss die Entlastungshilfe nicht zwingend 13 cm lang sein, wie bei den Anleitungen angegeben. Wichtig ist hier, dass der Klotz von der Klauenspitze 1 cm über die Fußungsfläche nach hinten herausragt.

Grundsätzlich müssen die Voraussetzungen gegeben sein, um das Ziel einer Entlastung zu erreichen: im Stall muss der Untergrund so konzipiert sein, dass die Entlastungshilfe nicht versinkt. D. h. im Stroh funktioniert die Entlastung nicht ausreichend, sondern nur auf einem harten Untergrund. Dennoch kann eine Aufstallung auf Stroh mit Entlastungshilfe sinnvoll sein, z. B. bei schwer lahmen Tieren, die viel liegen und zweimal täglich zum Melkstand laufen müssen.

Die Partnerklaue muss für den Klotz gesund und tragfähig (d. h. nicht zu dünn = mindestens 5 mm dicke Sohle) sein, da sie für einige Zeit mehr belastet wird. Sollte außerdem eine Schmerzreaktion bei der Druckempfindlichkeitsüberprüfung mittels Klauenuntersuchungszange oder ein Defekt erkannt werden, darf keine Entlastungshilfe geklebt werden. In diesem Fall sollte eine alternative Methode angewandt werden (z. B. ein dicker Polsterverband).

Anleitung zum Kleben einer Entlastungshilfe für Mischkanüle mit Polyurethan-Kleber

Anleitung zum Kleben einer Entlastungshilfe für angerührten Zwei-Komponenten-Kleber

Kontrolle direkt nach dem Kleben

Direkt nach der Härtung des Klebers sollte der korrekte Sitz der Entlastungshilfe überprüft werden. Beim Absetzen des Fußes und der damit entstehenden Belastung kann dies schon im Klauenpflegestand sichtbar werden. Zudem ist der korrekte Sitz auch im Gehen zu kontrollieren. Sollte die Entlastungshilfe nicht richtig sitzen, muss diese sofort wieder entfernt werden. Erkennbar ist dies durch eine fehlerhafte Belastung des Fußes oder durch eine Lahmheit. Fehler könnten durch Klebergrate im Zwischenklauenspalt, fehlerhaften Sitz oder einen zu kurzen Klotz, der im Ballen nicht ausreichend lang ist, auftreten.

Nachsorge und Abnahme

Werden erneut oder eine verstärkte Lahmheit an der Gliedmaße mit der Entlastungshilfe wahrgenommen, ist diese umgehend im Klauenpflegestand zu überprüfen und zu entfernen. Auch hier ist eine umfassende Dokumentation unverzichtbar. Spätestens nach drei bis vier Wochen sollte die Entlastungshilfe entfernt oder bei Bedarf erneuert werden. Zur Entfernung empfehlen sich eine Granulatscheibe auf einem Winkelschleifer und eine Zange zum Abziehen.

Dokumentation

Sobald Läsionen und oberflächliche Defekte im Klauenstand versorgt werden, sollte Folgendes dokumentiert werden:

- Datum

- Anzahl und Identität der Rinder

- Befunde (z. B. nach ICAR Atlas)

- Versorgung: Welche Maßnahmen wurden unternommen (Verband, Entlastungshilfe)?

- Maßnahmen zur Kontrolle und ggf. Vorstellung beim Tierarzt

- Nachsorgetermin zur Wiedervorstellung, Verbandwechsel, Kontrolle der Entlastungshilfe

Bei Medikamenteneinsatz zusätzlich:

- Genaue Bezeichnung und Menge des Medikamentes

- Anfallende Wartezeiten auf Milch und Fleisch in Tagen

- Name des Anwenders und ggf. Standort der Tiere

Vollständige Angaben bei Medikamenteneinsatz entnehmen Sie bitte der „Bestandsbuch-Verordnung“ (THAMNV) bzw. können bei der zuständigen Kontrollbehörde erfragt werden.

Im Anschluss an die Versorgung sollte die Lahmheitskontrolle zur Überwachung des Heilungserfolges bis zur Entlassung des Tieres engmaschig durchgeführt und dokumentiert werden. Bei der nächsten Lahmheitskontrolle ist darauf zu achten, ob das Tier Veränderungen im Bewegungsablauf zeigt oder neu erkrankt ist. Eine Dokumentation mit Hilfe von Bildern in Herdenmanagementprogrammen hilft Anfängern sowie Fachpersonal den Heilungsfortschritt einzuschätzen und bei Bedarf zu reagieren, indem der Tierarzt hinzugezogen wird.

Genesungsbucht

Bei hochgradigen Lahmheiten, wenn sich das Tier nicht mehr in der Herde behaupten kann oder den Gang zum Futtertisch nicht mehr regelmäßig schafft, muss es in eine Genesungsbucht verbracht und intensiver versorgt werden. Eine regelmäßige Tierkontrolle ist unabdingbar. Die entsprechende Versorgung der Klauen ist ggf. auf die neue Stallumgebung anzupassen (wie zuvor beschrieben).

Fazit

Eine unverzügliche Versorgung von oberflächlichen Klauenhorndefekten und DD-Läsionen führt zu einem schnelleren Heilungserfolg und verhindert langanhaltende Schmerzen des Tieres. Der Klauenpflegende kann selbst Maßnahmen durchführen, um dem lahmenden Tier zu helfen. Ein regelmäßiger Austausch mit dem Tierarzt ist dafür unverzichtbar. Sollten regelmäßig wiederkehrende, gleiche Probleme auftreten, muss unbedingt eine Ursachenforschung betrieben werden.

Literatur

-

Gesetz über den Verkehr mit Tierarzneimitteln und zur Durchführung unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Tierarzneimittel1 (Tierarzneimittelgesetz - TAMG). Tierarzneimittelgesetz vom 27. September 2021 (BGBl. I S. 4530), das zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 14. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 97) geändert worden ist. www.gesetze-im-internet.de/tamg/__50.html (abgerufen am 10.03.2025)

-

Reßler, H. Höchstädter Bullenbote – Klauenpflege. Klotz und Verband korrekt anwenden. www.klauenpflege.de/site/assets/files/1603/vorab_bullenbote_klauenpflege_seiten.pdf (abgerufen am 10.03.2025)

-

Kofler, J. (2015; neu überarbeitet 2024). Skriptum – Orthopädische Erkrankungen & Orthopädische Operationen bei Wiederkäuern. Vetmeduni Wien.

-

Kofler, J. (2011). Monitoring der Klauengesundheit in Milchviehherden und Funktionelle Klauenpflege. 4. Tierärztetagung. Lehr- und Forschungszentrum für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein.

-

Kofler, J. & Pesenhofer, R. (2021). Wann welchen Klotz kleben? In: Fleckvieh Austria Magazin 6.

-

Kofler, J., & Altenbrunner-Martinek, B. (2022). Qualitätssicherung bei der Behandlung von Klauen- und Zehenerkrankungen des Rindes–Vorstellung von Standardvorgehensweisen zur Erzielung besserer Therapieerfolge und zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes. Wien. Tierarztl. Monat–Vet Med Austria, 109.

-

Kofler, J., Suntinger, M., Mayerhofer, M., Linke, K., Maurer, L., Hund, A., Fiedler, A., Duda, J. & Egger-Danner, C. (2022). Benchmarking based on regularly recorded claw health data of Austrian dairy cattle for implementation in the Cattle Data Network (RDV). Animals, 12(7), 808.

-

LFI Österreich (Hrsg.) (2021). Klauengesundheit im Griff - mit System und Voraussicht - Ein Leitfaden für die Praxis; www.lko.at/tiergesundheit-klauengesundheit-im-griff-mit-system-und-voraussicht+2400+3492182 (abgerufen am 10.03.2025)

-

Sekul, W. (2010). Funktionelle Klauenpflege - Vermeidung von Klauenschäden mit System.

-

AG Klauenkrankheiten der Rindergesundheitsdienste in Deutschland (2018). Informationsblatt zur Verwendung von Verbänden an der Klaue

-

Meis, C. (2023). Klauenklötze: Worauf es ankommt. In: Milchpraxis 4/2023 (57. Jg).

-

Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg (LAZBW) (2020). Entlastungshilfen – Kleiner Ratgeber zu Klötzchen & Co.

-

Verordnung über die Prüfungen zu den anerkannten Fortbildungsabschlüssen Geprüfter Klauenpfleger und Geprüfte Klauenpflegerin sowie Fachagrarwirt Klauenpflege und Fachagrarwirtin Klauenpflege. Klauenpflege-Prüfungsverordnung - KlauenPflPrV vom 07. Februar 2011 (BGBl. I S. 232). www.gesetze-im-internet.de/klauenpflprv/index.html (abgerufen am 10.03.2025)

-

Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung). Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung vom 17. Juli 2015 (BGBl. I S. 1380, 1382). www.gesetze-im-internet.de/thamnv/BJNR138200015.html (abgerufen am 10.03.2025)